01.从工业革命说起

18世纪60-80年代,欧洲资本主义的机器大工业,开始代替以手工技术为基础的工场手工业的革命,也称工业革命。从工业革命开始,人类社会进入了一个新的阶段。机械彻底地改变了世界。

1885年10月,德国机械工程师卡尔·本茨(Karl Friedrich Benz)制造出一辆以汽油为动力的三轮汽车,在曼海姆工厂内成功地进行了实车试验。这辆三轮汽车就是历史上大名鼎鼎的“奔驰1号”。这辆车被认为是世界上第一辆现代汽车。

1886年,德国人戴姆勒在与威廉·迈巴赫合作制成第一台高速汽油试验性发动机的基础上,又制成了世界上第一辆“无马之车”。当轻便的,便于携带的液体燃料的内燃机作为动力出现的时候,即戴姆勒、迈巴赫研制出的汽油机后,人类的交通格局发生了巨变。

汽车的出现,极大缩短了人与人的空间距离,彻彻底底地改变着人类的生活和思维模式,甚至重塑了人类文明的格局。从此,田园牧歌没有了,羊肠小路没有了,身边疾驰而过的是庞大的机械怪物。

02.太空珍珠港事件

19世纪50-70年代,世界进入冷战格局,苏联、美国等国家,利用二战中的战争遗产——导弹,开发出具备远程运载和投送能力的战略火箭。在此基础上,用火箭将人造卫星,送入太空。从开发太空开始,人类社会再次进入一个新的阶段。卫星彻底地改造了世界。

1957年10月4日晚一颗沙滩排球大小的卫星从哈萨克斯坦的沙漠城市——拜科努尔(这里曾是前苏联的航天城)发射进入太空。美国人将此形容为在太空中发生的珍珠港袭击。

Sputnik大概每90多分钟,就可以绕完地球一圈,每小时的运行距离达到1.8万英里。与此同时装有无线电广播发射器的它,还会发出哔哔哔的信号声。地面上的人们透过双筒望远镜注视着Sputnik的一举一动。

苏联《真理报》刊登的相关报道

当时苏联的最高领导人赫鲁晓夫在接到发射消息之后,和儿子谢尔盖高兴地打开收音机,聆听卫星传来的哔哔声,然后回到卧室休息,谢尔盖回忆道,“当时我们根本没有意识到在随后的几小时里,世界会发生这么大的震动。”在此之前,地球一直悬在宇宙中。

在Sputnik进入太空之后的60年间,人造卫星在科学、军事和民生等各个方面都获得了极其广泛的应用,对人类通讯方式带来了颠覆性的影响,揭开并深化了冷战,催生了互联网,进而彻底改变了人们认识自我、观看世界的方式。

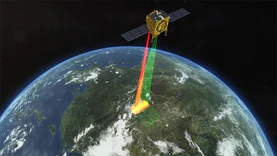

卫星电视转播,GPS导航定位,卫星遥感救灾等,人们开始通过卫星,与世界进行新的互动。

03.批量化生产

然而,早期的汽车,都是以手工方式生产的,讲究豪华,价格昂贵,只是少数人的奢侈品,汽车也无法被广泛使用。

1908年福特公司推出T型车,T型车的出现,使汽车从有钱人的专利品变成大众化的商品,在长达20年的T型车生产期间,T型车被称为“运载整个世界的工具”。

1913年,福特公司在汽车城底特律市建成了世界上第一条汽车装配流水线,使T型车成为大批量生产的开端,汽车装配时间从12.5小时缩短到1.5小时。

从1908年到1927年,T型车共生产了1500多万辆,售价从开始的一辆850美元,最后降到360美元。

批量化、低成本、流水线生产,让人类围绕汽车,构筑起新的社会形态和生活方式。

04.卫星互联网元年

就在五到六年前,卫星也是一个一个定制生产出来的。据新闻报道,有的卫星零部件,甚至是工人用锤子,一锤一锤敲打出来的。

2014年,全球每年发射卫星数量约百颗。此后,以星链(Starlink)、OneWeb等为代表的天基互联网星座计划,引起全球关注。随着低轨星座的兴起,卫星年发射数量经历了100到300再到1000颗的迅速增长。

2017年全球卫星发射数量大幅增长,从128颗(2016年)增长到351颗(2017年)。增长主要来自于LEO卫星,背后的驱动因素,是商业星座的部署和“一箭多星”技术的成熟。

从2017年开始,全球低轨(LEO)卫星发射数量增长迅速,占当年发射入轨卫星数量80%以上。基于卫星轨道频率资源和低轨卫星星座商业潜力两方面因素,全球开始进入低轨卫星建设的高峰期。

中国在2016-2018年推出“鸿雁”、“虹云”等星座计划并发射试验星。2020年,中国被认为进入卫星互联网元年。国家高度重视下,卫星互联网被纳入“新基建”计划,中国低轨卫星星座,开始逐步进入实质建设阶段。

05.卫星工业化

SpaceX、亚马逊、三星、波音等公司纷纷披露的星座计划显示,全球低轨卫星星座计划超过14个,发射卫星数量将超过2万颗(尚不含中国)。

卫星流水化生产流程

中国于2016年开始,提出的卫星星座计划中,已宣布的低轨卫星星座数量,超过14个,计划卫星超过2000颗。预计从2020年开始,中国将进入卫星的密集发射阶段。

截止2020年3月31日,USC的数据库显示,地球上发射的在轨卫星有2666颗。其中,美国的卫星数目为1327颗,中国363颗,俄罗斯169颗,其他国家合计807颗。

但从全球已知公布星座计划来看,未来年均发射卫星数量或在4000颗左右。与之前全球每年卫星发射数量只在200-300颗相比,将提升一个数量级。这对卫星的设计理念、生产方式等都带来了巨大挑战。

卫星发射需求的增长,将带来生产模式和产业链的变化。规模化生产和技术快速迭代,是商业卫星发展的必由之路。

卫星数量的大幅增加,也将使卫星从传统的“定制化”开始走向“工业化”大规模生产,趋势是体积减小、重量减轻、周期缩短,使用组网能力来代替单星能力。预计未来,卫星研制生产周期将从传统的30个月缩短到数周,甚至是数天时间。

2018年,来自中国浙江的汽车生产商——吉利汽车,战略投资航天科技公司时空道宇,开始布局卫星生态。同年的2月24日,吉利以90亿美元入股德国汽车鼻祖——奔驰·戴姆勒公司,成为最大股东。

中国汽车巨人的这一举动,是否也暗合着,卫星产业的工业化风暴,将像一百年前的汽车生产那样,很快袭来?